严格意义上讲,只有印度和斯里兰卡存在种姓制度,这是因为印度地区的人信仰印度教,而周边的巴基斯坦、孟加拉国都信仰伊斯兰教,种姓制度存在的情况比较少。

印度的种姓制度的形成过程

种姓制度的起因要从公元前1500年的一次入侵开始说起。

在公元前2500年,印度地区的印度河流域诞生了古印度文明,古印度文明的主体种群是达罗毗荼人,达罗毗荼人和现在散布在东南亚到澳大利亚的矮黑人关系最为亲密,两者是一个族群。达罗毗荼人建立一个古代文明,就是有名的哈拉巴文化,这个文明就有一个著名的城市摩亨佐达罗,也就是网络传言中被“核弹炸掉”的城市。

但达罗毗荼人没有能力保护自己的文明。在公元前2000年上半叶,居住在里海以及中亚草原的一些游牧民族开始移民,其中一支游牧民族经过伊朗、阿富汗、兴都库什山来到印度河,大约在公元前1500年,他们攻占了达罗毗荼人的城市,征服了北方印度地区,这就是印度的雅利安人,属于普拉克里特人,和欧洲的雅利安人不一样。

雅利安人征服印度河流域以后,一部分达罗毗荼人逃到了印度南部。而留下的大部分幸存的达罗毗荼人成为了奴隶,被雅利安人称为蛮子,而且雅利安人还规定,还禁止两个族群的通婚,并且用颜色区分两个种族,这就是种姓制度最初的来源。

随着社会的发展,雅利安人的社会也发生了社会分化。上层社会和下层社会也泾渭分明,比如祭祀家族专门从事祭祀的宗教人士,部落首领逐渐变成掌握军政的武力集团。四大种姓也在这个时候形成,也就是把人人分为4个等级,即婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗,以及达利特,即贱民。

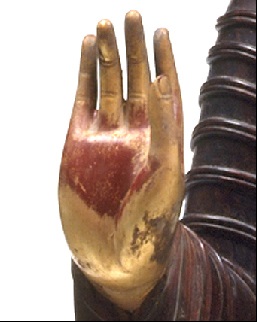

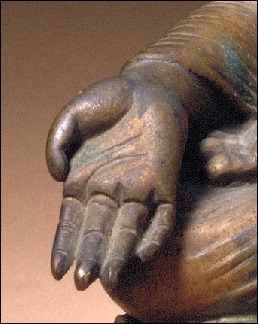

主要根据是《梨俱吠陀·原人歌》,书里说道:婆罗门是原人的嘴、刹帝利是原人的双臂、吠舍是原人的大腿、首陀罗是原人的脚。至于贱民,则被排除在原人的身体之外。四个等级的作用如下:

婆罗门就是专门祭祀阶级刹帝利则是武士阶级吠舍是雅利安人平民首陀罗是被征服的达罗毗荼人。这四个等级在印度奴隶制社会时期得到了强化,这一时期出现了《摩奴法典》。

《摩奴法典》是对于各个种姓在职业、婚姻、宗教、法律地位等都有严格的规定,雅利安人通过《摩奴法典》强化了自己的权利和利益。

按照《摩奴法典》的规定:

四大等级的人只能从事自己等级的职业,比如刹帝利就只能做武士贵族。当然刹帝利因为贫困可以从事首陀罗的事,但是首陀罗想做武士贵族,那就要被放逐。四大等级的人只能等级内部通婚,这是为了保证血统的纯正性,但是社会发展,肯定会有混血儿的出现。为了预防这种情况,法典规定,高种姓可以娶低种姓的女子,但是低种姓要是向高种姓女子求婚,就得遭受体罚。但是高种姓的混血儿依旧受到社会的歧视。四大等级的生活上也有很大区别,在古印度只有婆罗门、刹帝利、吠舍有权利进行宗教活动,首陀罗是不配听圣典吠陀。此外在法律上也歧视首陀罗,首陀罗属于法律地位最为卑下者。《摩奴法典》规定的制度成为了日常生活的准则,在印度从奴隶制走向封建制度的时候更加细致化,每个等级开始内部分化,产生了各个不同的小种姓,也就是我们现在看到的印度种姓的常态。

印度和巴基斯坦的分裂,造就了两种不同的社会结构

印度的历史可以简化为这样的过程:北方游牧民族入侵印度建立帝国,之后又有一群南下的游牧民族大败之前的帝国,再建立新的帝国。

而北方的游牧民族,大多来自中亚地区。在八世纪之后,中亚地区的人信仰伊斯兰教,所以入侵印度的北方游牧民族都信仰伊斯兰教。这些游牧民族在一轮一轮入侵印度后,控制了印度大部分地区,他们迫使大量印度人改宗伊斯兰教。这也是印度伊斯兰教得以扩大的原因所在。

根据1941年的调查,印度教信徒约有2亿5千4百万,占总人口的65.63%;伊斯兰教信徒有九千二百万,占总人口的23.81%。伊斯兰教主张人人平等,印度教主张不平等;伊斯兰教要吃牛,印度教崇拜牛,于是两个教派大打出手,发生了很多冲突。

这种冲突被近代征服印度的英国所利用,本来印度最后一个帝国莫卧儿帝国就是信仰伊斯兰教的中亚人建立的,所以帝国的上层都是伊斯兰教信徒,英国在统治印度时大力打击伊斯兰教,以巩固自己的统治。但是1870年之后,印度民族主义运动兴起,英国害怕失去印度,于是就开始扶持伊斯兰教信徒,挑唆印度教和伊斯兰教发生冲突,以稳固统治。

在二十世纪初期,伊斯兰教徒成立了全印度穆斯林联盟,印度教徒则是成立了国大党。英国实际上在两个党派之间平衡,不过两次世界大战后,英国国家势力一落千丈,为了维护自己在战后在印度地区的利益,英国制定了分裂印度地区的方案。即印巴分治。

其实印巴分治最初是穆斯林联盟提出来的,本意是和国大党争夺国家控制权,但是被英国人利用,英国人搞出了《蒙巴顿方案》,把印度地区分为三块,两个国家。三块分别是西北伊斯兰教区,即现在的巴基斯坦;中间的印度教教区,即现在的印度;东北的伊斯兰教区,即现在的孟加拉国。本来孟加拉国和巴基斯坦是一个国家,只是后来在印度战争分裂为两个国家。

由于巴基斯坦和孟加拉国以伊斯兰教为信仰,种姓制度被弱化,没有印度那么强烈,而印度之所以种姓制度盛行至今,就是因为印度教的信仰依旧存在。

结语 印度和斯里兰卡由于印度教传承几千年,信仰的民众较多,这使得培养种姓制度的土壤依旧存在,知道今天还见到踪影。而巴基斯坦和孟加拉国由于伊斯兰信仰,使得种姓制度比较弱化,没有印度那么严重。